Что было до электрической лампочки. История освещения

КАК ЛЮДИ ОБХОДИЛИСЬ

БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛАМПОЧКИ?

Сегодня зажечь свет в доме настолько просто, что, кажется, иначе и быть не может: щелкнул выключателем, и комната осветилась. Электричество стало настолько привычным, что даже удивляешься – как же обходился прежде без него человек? А между тем «борьба за свет» вписалась любопытной страницей в историю человечества.

Понятно, самый первый источник света оказался совсем простым: горел в пещере первобытного человека костер, играя неяркими отблесками пламени на стенах. Однако когда наши далекие предки обзавелись настоящими жилищами-домами, потребовалось более совершенное техническое решение. И оно было найдено. В поэмах Гомера можно встретить описания сосудов с раскаленным углем и промасленной или пропитанной жиром древесной стружкой. Огонь, горевший в них, и освещал жилища древних греков.

Недостатков у первых древних светильников было хоть отбавляй. Дымили, легко могли стать причиной пожара. Ясно, для огня требовался какой-то иной «питательный материал». И его нашли. Родиной великого изобретения, долгие века верой и правдой служившего человечеству, оказался Древний Египет. Там была изготовлена самая первая масляная лампа.

Она представляла собой метровой высоты колонну из песчаника. В выдолбленные сверху отверстия вставляли сосуды с горящим маслом. Этому светильнику пять тысяч лет!

А вот в Древнем Риме конструкции светильников были уже другие и делались на любой вкус. По сути, это были самые настоящие лампы, масло горело в закрытых бронзовых сосудах с отверстиями для «выхода» света. Форма сосудов была самой разнообразной – то звериная голова с лапами, то чаша с причудливым рельефом на поверхности. Римляне же первыми додумались вешать светильники на стены. Совсем как современные бра. И канделябр – светильник с несколькими лампами – тоже был изобретен в Риме.

И все же масло было довольно дорогим материалом. Воск оказался гораздо дешевле. На длительное время в обиход прочно вошли свечи. Их изготавливали не только из пчелиного воска, но и из других подходящих материалов – растопленного сала, парафина, стеарина. Несмотря на то, что существовали свечные заводы, во многих деревенских семьях их изготавливали сами.

длительное время в обиход прочно вошли свечи. Их изготавливали не только из пчелиного воска, но и из других подходящих материалов – растопленного сала, парафина, стеарина. Несмотря на то, что существовали свечные заводы, во многих деревенских семьях их изготавливали сами.

Каких только светильников не было в средние века! Канделябры на десятки свечей, бра, лестничные фонари, люстры... Трудились над ними самые искусные ювелиры, чеканщики, золотых и серебряных дел мастера. А материалами служили чеканная медь с эмалью, серебро с чернью, золото, фарфор, богемское стекло, драгоценные камни. По всей Европе славились мастера Лотарингии, Реймской области, Саксонии...

Конечно, далеко не каждый мог позволить себе заиметь такой светильник. В домах победнее, подсвечники и канделябры были железными, латунными. В совсем бедных и того не было, пользовались, чем придется. В русских деревнях избы освещала лучина: тоненькая горящая щепочка заменяла свечку.

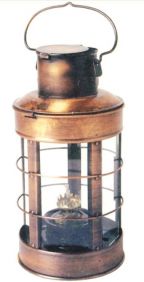

В середине ХVII века французский ученый Кардан изобрел механическое приспособление для равномерного питания фитиля маслом. Но только в XIX веке появилась, наконец, масляная лампа, конструкцию которой можно считать вполне совершенной. Автором ее тоже был француз – инженер Арган. Состояла конструкция из резервуара, двух вентиляционных трубочек и  широкого фитиля, длина которого регулировалась ручкой. Сверху был стеклянный цилиндр, который для красоты закрывался еще и стеклянным шарообразным абажуром.

широкого фитиля, длина которого регулировалась ручкой. Сверху был стеклянный цилиндр, который для красоты закрывался еще и стеклянным шарообразным абажуром.

Оттеснив свечи, масляные лампы довольно долго были в обиходе. Существовали даже масляные люстры, масляные бра. А изобретатели предлагали все новые конструкции – керосиновые, газовые. Первооткрывателем газового освещения стал англичанин Уильям Мердок, успешно опробовавший свое изобретение в собственном доме: там он установил газовые лампы.

Но лавочники да купцы газу не доверяли и упорно пользовались маслом или керосином. Керосин же, к слову сказать, был открыт польским аптекарем Игнасием Лукасевичем и получился путем перегонки нефти. Эта горючая жидкость и стала новым источником света. В 1860 году Москва озарилась светом керосиновых фонарей. Газовые и керосиновые лампы, дополненные прозрачным стеклом, давали ровный свет, и потому послужили людям еще в XX веке.

Но неумолимо надвигался век электричества.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛАМПОЧКА

В последние десятилетия XIX века в жизнь многих европейских городов вошло электрическое освещение. Появившись сначала на улицах и площадях, оно очень скоро проникло в каждый дом, в каждую квартиру и сде-лалось неотъемлемой частью жизни каждого цивилизо-ванного человека. Это было одно из важнейших событий в истории техники, имевшее огромные и многообразные последствия. Бурное развитие электрического освещения привело к массовой электрификации, пере-вороту в энергетике и крупным сдвигам в промышленно-сти. Однако всего этого могло и не случиться, если бы усилиями многих изобретателей не было создано такое обычное и привычное для нас устройство, как электри-ческая лампочка. В числе величайших открытий челове-ческой истории ей, несомненно, принадлежит одно из самых почетных мест.

В XIX веке получили распространение два типа электрических ламп: лампы накаливания и дуговые. Ду-говые лампочки появились немного раньше. Свечение их основано на таком интересном явлении, как вольтова дуга. Если взять две проволоки, подключить их к доста-точно сильному источнику тока, соединить, а затем раз-двинуть на расстояние нескольких миллиметров, то между концами проводников образуется нечто вроде пламени с ярким светом. Явление будет красивее и яр-че, если вместо металлических проводов взять два за-остренных угольных стержня. При достаточно большом напряжении между ними образуется свет ослепительной силы.

Впервые явление вольтовой дуги наблюдал в 1803 году русский ученый Василий Петров. В 1810 году то же открытие сделал английский физик Гемфри Дэви. Оба они получили вольтову дугу, пользуясь большой батареей элементов, между концами стерженьков из дре-весного угля. И тот, и другой писали, что вольтова дуга может использоваться в целях освещения. Но прежде надо было найти более подходящий материал для элек-тродов, поскольку стержни из древесного угля сгорали за несколько минут и были мало пригодны для практического использования. Дуговые лампы имели и другое неудобство – по мере выгорания электродов надо было постоянно подвигать их навстречу друг другу. Как только расстояние между ними превышало некий допустимый минимум, свет лампы становился неровным, она начинала мерцать и гасла.

Первую дуговую лампу с ручным регулированием длины дуги сконструировал в 1844 году французский физик Жан Бернар Леон Фуко. Древесный уголь он заменил палочками из твердого кокса. В 1848 году он впервые применил дуговую лампу для освещения одной из парижских площадей. Это был короткий и весьма дорогой опыт, так как источником электричества служила мощная батарея. Затем были придуманы различные приспособления, управляемые часовым механизмом, которые автоматически сдвигали электроды по мере их сгорания.

Понятно, что с точки зрения практического использования желательно было иметь лампу, не осложненную дополнительными механизмами. Но можно ли было обойтись без них? Оказалось, что да. Если поставить два уголька не друг против друга, а параллельно, притом так, чтобы дуга могла образовываться только между двумя их концами, то при этом устройстве расстояние между концами углей всегда сохраняется неизменным. Конструкция такой лампы кажется очень простой, однако создание ее потребовало большой изобретательности. Она была придумана в 1876 году русским электротехником Павлом Николаевичем Яблочковым, который работал в Париже в мастерской академика Бреге.

осложненную дополнительными механизмами. Но можно ли было обойтись без них? Оказалось, что да. Если поставить два уголька не друг против друга, а параллельно, притом так, чтобы дуга могла образовываться только между двумя их концами, то при этом устройстве расстояние между концами углей всегда сохраняется неизменным. Конструкция такой лампы кажется очень простой, однако создание ее потребовало большой изобретательности. Она была придумана в 1876 году русским электротехником Павлом Николаевичем Яблочковым, который работал в Париже в мастерской академика Бреге.

Свеча Яблочкова состояла из двух стержней, изго-товленных из плотного роторного угля, расположенных параллельно и разделенных гипсовой пластинкой. Последняя играла двоякую роль, так как служила и для скрепления углей между собой и для их изоляции, позволяя вольтовой дуге образовываться лишь между верхними концами углей. По мере того как угли сверху обгорали, гипсовая пластинка плавилась и испарялась, так что кончики углей всегда на несколько миллиметров выступали над пластинкой.

Свечи Яблочкова привлекли к себе всеобщее внимание и наделали много шуму. В 1877 году с их помо-щью было впервые устроено уличное электричество на Авеню де ла Опера в Париже. Всемирная выставка, открывшаяся в следующем году, дала возможность многим электротехникам познакомиться с этим замечательным изобретением. Под названием «русский свет» свечи Яблочкова использовались позже для уличного освещения во многих городах мира. Но наряду с достоинствами свечи Яблочкова имели свои недостатки. Главное неудобство заключалось в том, что угли в них сгорали очень быстро – свеча средней величины светила не более двух часов.

Этот недостаток, впрочем, был присущ и многим другим дуговым лампам. Не раз у изобретателей являлась мысль заключить вольтову дугу в лишенную кислорода атмосферу. Ведь благодаря этому лампа могла бы гореть значительно дольше. Долгое время эти попытки не удавались, так как пытались выкачать воздух цели-ком из всей лампы. Американец Джандус первый при-думал помещать под купол не всю лампу, а только ее электроды. При возникновении вольтовой дуги кислород, заключенный в сосуде, быстро вступал в реакцию с раскаченным углеродом, так что вскоре внутри сосуда образовывалась нейтральная атмосфера. Хотя кислород и продолжал поступать через зазоры, влияние его сильно ослаблялось, и такая лампа могла непрерывно гореть около 200 часов.

Но даже в таком усовершенствованном виде дуговые лампы не могли получить достаточно широкого распространения. Вольтова дуга представляет собой очень сильный источник света. Яркость ее горения невозможно уменьшить ниже некоторого предела. Поэтому дуговые лампы использовались для освещения больших залов, вокзалов или площадей. Но они были совершенно непригодны для применения в маленьких жилых или рабочих помещениях.

Намного удобнее в этом смысле были лампочки накаливания. Устройство их всем известно: электрический ток, проходя через тонкую нить, раскаляет ее до высокой температуры, благодаря чему она начинает ярко светиться. Еще в 1820 году французский ученый Деларю изготовил первую такую лампу, в которой накали-ваемым телом служила платиновая проволока. После этого в течение полувека лампы накаливания почти не использовались, поскольку не могли найти подходящего материала для нити. Поначалу наиболее удобным казался уголь. В 1873 году русский электротехник Александр Николаевич Лодыгин сделал лампочку с нитью из роторного угля. Он же первый начал откачивать из бал-лона воздух. В конце концов, ему удалось создать первую лампочку накаливания, получившую некоторое практическое применение, но она оставалась еще очень несовершенной. В 1878 году американские электротехники Сойер и Ман нашли способ изготавливать маленькие угольные дуги небольшого сечения путем обугливания картона в графитовом порошке. Эти дуги заключали в стеклянные колпачки. Однако и эти лампочки были очень недолговечны.

В 1879 году за усовершенствование электрической лампочки взялся знаменитый американский изобрета-тель Томас Алва Эдисон. Он понимал: для того, чтобы лампочка светила ярко и долго и имела ровный немигающий свет, необходимо, во-первых, найти подходящий материал для нити, и, во-вторых, научиться создавать в баллоне сильно разреженное пространство. Было про-делано множество экспериментов с различными материалами, которые ставились со свойственным для Эдисона размахом. Подсчитано, что его помощники опробовали не менее 6000 различных веществ и соединений, при этом на опыты было израсходовано свыше

100 тысяч долларов. Сначала Эдисон заменил ломкий бумажный уголек более прочным, приготовленным из угля, потом стал делать опыты с различными металлами и, наконец, остановился на нити из обугленных бамбуковых волокон. В том же году в присутствии трех ты-сяч человек Эдисон публично демонстрировал свои электрические лампочки, осветив ими свой дом, лабораторию и несколько прилегающих улиц. Это была первая лампочка с продолжительным сроком службы пригодная для массового производства. Но поскольку изготовление нитей из бамбука оказалось достаточно дорогим, Эдисон разработал новый способ выделки их из специальным образом обработанных волокон хлопка. Сначала хлопок помещали в горячий хлорно-цинковый раствор, где он постепенно растворялся. Полученную жидкость сгущали с помощью насоса до тестообразного состояния и выдавливали через тонкую трубку в сосуд со спиртом. Здесь она превращалась в тонкую нить и наматывалась на барабан. Полученную нить путем нескольких промежуточных операций освобождали от хлорно-цинкового раствора, сушили, разрезали, заключали в У-образные формы и обугливали в печи без доступа воздуха. На нити напыляли тонкий слой угля. Для этого их помещали под колпак, заполненный светильным газом, и пропускали через них ток. Под действием тока газ разлагался, и на нити осаждался тонкий слой углерода. После всех этих сложных операций нить была готова для употребления.

Процесс изготовления лампочки тоже был очень сложным. Нить помещали в стеклянный колпачок между двумя платиновыми электродами, вплавленными в стекло (дорогой платиной приходилось пользоваться потому, что она имела одинаковый со стеклом коэффициент теплового расширения, что было очень важно для создания герметичности). Наконец, с помощью ртутного насоса из лампочки выкачивали воздух, так что в ней оставалось не более одной миллиардной того воздуха, который содержался в ней при нормальном давлении. Когда выкачивание заканчивалось, лампочку запаивали и насаживали на цоколь с контактами для вкручивания в патрон (и патрон, и цоколь, а также многие другие элементы электрического освещения, сохранившиеся без изменений до наших дней: выключатели, предохранители, электрические счетчики и многое другое – были также изобретены Эдисоном). Средняя долговечность лампочки Эдисона составляла 800-1000 часов непрерывного горения.

Почти тридцать лет лампочки изготавливались описанным выше способом, но будущее было за лампочками с металлической нитью. Еще в 1890 году А.Н. Лодыгин придумал заменить угольную нить металлической проволокой из тугоплавкого вольфрама, имевшей температуру накала 3385 градусов. Однако промышленное изготовление таких лампочек началось только в XX веке.

СПИЧКИ

Спички в течение многих десятилетий были одним из важнейших элементов человеческой жизни, да и сегодня играют не последнюю роль в нашем повседневном обиходе. Обычно, чиркая спичкой о коробок, мы даже не задумываемся над тем, какие химические реакции происходят в эту секунду и сколько изобретательности и сил положили люди, чтобы иметь такое удобное средство добывания огня. Обыкновенные спички, несомненно, принадлежат к числу самых удивительных изобретений человеческого ума.

Людям XXI века даже представить трудно, какой огромной проблемой было добывание огня во времена Древнего Рима. Римляне стучали камнем о камень, пытаясь высечь искру и поджечь ею лучину, покрытую серой. Таких попыток приходилось делать много, до тех пор, пока, наконец, не приходила удача.

В Средние века человечество немногим продвинулось вперед: искрой, высеченной тем же способом, поджигали сухой мох или сухие тряпки. И лишь в

XVII веке, когда был открыт фосфор, способный воспламеняться при очень низкой температуре, появилось первое подобие спичек. История сохранила имя изобретателя: в 1681 году англичанин Роберт Бойл догадался покрыть лучину раствором серы и фосфора. Такие лучины загорались от первой же искры, но столь же легко воспламенялись и от нечаянного нагрева, так что были очень опасны. Да и спичками их, в общем, назвать трудно.

В конце XVIII века появились «химические спички». Нанесенный на них состав воспламенялся, стоило капнуть на него серной кислотой. Понятно, что в быту они были не очень-то удобны. А уже в 20-е годы XIX века английский аптекарь Джон Уокер изобрел спички, похожие на современные, но много большего размера. Их голов-ки воспламенялись от трения о любую шершавую поверхность. Почти сразу же во Франции появились спички с головкой, главным компонентом которой был белый фосфор. Они легко зажигались, стоило чиркнуть о любую поверхность, например, о подошву обуви, но могли воспламениться даже от трения друг о друга в коробке. К тому же белый фосфор ядовит.

Почти сразу же во Франции появились спички с головкой, главным компонентом которой был белый фосфор. Они легко зажигались, стоило чиркнуть о любую поверхность, например, о подошву обуви, но могли воспламениться даже от трения друг о друга в коробке. К тому же белый фосфор ядовит.

Ну а самые удачные спички изобрел, наконец, в 1855 году шведский химик Йохан Лундстрем. Долгое время их так и называли – «шведские спички». Лундстрем использовал неядовитый красный фосфор, причем он входил не только в состав головки, но и был нанесен на полоску наждачной бумаги на коробке, о которую и чиркали спичку. Подобные спички, почти не из-менившись, дошли и до наших дней.

Свет фундаментальная категория человеческого бытия. Неслучайно библейская история сотворения мира начинается с сотворения света. В своем противоположении тьме свет носит глубоко символический, этический характер. В тоже время и естественный, и искусственный свет являются феноменом физического мира и, разумеется, подчиняются строгой логике физических и химических законов, поэтому развитие осветительных приборов шло рука об руку с постижением этой логики.

История искусственного света насчитывает примерно 12 000 лет, а начинает она свой отсчет примерно с 10 000 года до н.э., когда смоляные факелы и лучины стали достаточно распространенным явлением в жизни человека. Понадобилось еще около 9000 лет, чтобы пройти путь к созданию масляных ламп и первых свечей, освещавших собою античные своды Греции и Рима. Тогда же, кстати, появились и первые производители светотехнического оборудования — началось серийное производство глиняных ламп с маслом.

История осветительных приборов знала и периоды бурного развития, и темные, как сказали бы сейчас, застойные времена. Причем практические разработки и опыты в светотехнике требовали осмысления света в целом и зрения в частности. Первым ученым в этой области можно считать Эмпедокла Агригентского (492-432 гг. до н.э.) 2500 лет назад обнародовавшего свою наивную «теорию истечения». Эстафету Эмпедокла приняли, каждый в свое время, Аристотель, Евклид, Клавдий Птолемей, а в новейшие времена Роджер Бекон, Сальвино Армати и Иоганн Кеплер. Свою лепту в решение этой задачи внесли Исаак Ньютон, М.В. Ломоносов, Томас Юнг и другие известные ученые XVII-XIX веков.

Сейчас в мире общее число типов источников излучения насчитывает примерно 2000. Постоянные попытки их совершенствования всегда были связаны, во-первых, с повышением безопасности, иными словами, с поисками принципов, позволивших бы отказаться от использования открытого огня. С другой стороны, света никогда не бывает и никогда не было много, поэтому эволюция осветительных приборов, постоянно шла в направлении увеличения их светоотдачи.

В 1780 году появились первые водородные лампы с электрическим зажиганием. Спустя четверть века ученым удалось добиться свечения накаленной проволоки из платины или золота. Тогда же наш соотечественник В.В. Петров создал дугу, светящуюся между двумя угольными стержнями.

В 1811 году в мире появились первые газовые лампы, а по истечении тридцати лет немецкий физик Грове стал использовать электрический ток для подогрева нити накала. Началась эпоха электричества, а слова «свет» и «огонь» стали означать далеко не одно и тоже. В 1845 году в Лондоне Кинг получил патент «Применение накаленных металлических и угольных проводников для освещения». Там же в Англии в 1860 году появились и ртутные разрядные трубки.

В 1872 году родилась первая лампа накаливания, подытожившая тысячелетние поиски и совершившая революцию в технике освещения. Случилось это на русской земле, а первым, кто догадался выкачать из стеклянной колбы воздух, поместив туда угольный стержень, накалявшийся под действием тока, был гениальный русский ученый Александр Николаевич Лодыгин. 20 мая 1873 года на Одесской улице в Санкт-Петербурге зажглись восемь фонарей с его лампами новой конструкции.

Увы, в России всегда умели создавать, но редко умели патентовать: лавры Лодыгина достались Томасу Алве Эдисону, который спустя еще семь лет приобрел соответствующий патент. До Эдисона улицы городов уже вовсю освещались дуговыми лампами, а в домах пользовались газовыми рожками. Эдисон всего лишь соединил проводами в одну схему лампочку Лодыгина, электрогенератор, розетку и вилку!

Последующие 70-80 лет прошли под знаком усовершенствования ламп накаливания, в частности, замены угольного стержня вольфрамовой спиралью. Продолжалась и опытная разработка таких источников света, как ртутные, галогенные, натриевые и ксеноновые лампы. Все эти опыты были связаны с несовершенствами ламп накаливания. Являясь лучшими для своего времени, они, тем не менее, обладали рядом очевидных недостатков и, прежде всего, низкой световой отдачей. В частности, у первых ламп накаливания световая отдача составляла всего 1,5 люмена.

Сейчас она увеличена в 10 раз и составляет 10-15 лм/Вт. В середине прошлого века стало понятно, что наиболее эффективной заменой лампам накаливания оказываются люминесцентные лампы, разработка и производство которых связано с именем замечательного русского ученого С.И. Вавилова. Именно под его руководством был разработан люминофор, преобразующий ультрафиолетовое излучение в видимое. В 1951 году Сергей Вавилов вместе с рядом других ученых за разработку люминесцентных ламп был удостоен Государственной премии СССР.

Все люминесцентные лампы в своей работе используют принцип вторичного излучения. Электрический ток вызывает разряд в парах ртути, находящихся в стеклянной колбе. Результат разряда - ультрафиолетовое излучение. Стенки колбы покрыты слоем люминофора, преобразующего УФ излучение в видимый свет. Для запуска и ограничения тока разряда применяют пускорегулирующие устройства.

Лампы, продававшиеся до 80-х годов, не имели встроенного пускового устройства и конструктивно представляли собой длинную стеклянную трубку с электродами на концах.

Первая компактная люминесцентная лампа была разработана в 1980 году. Колбы компактных ламп представляют собой все ту же трубку, но для уменьшения габаритов сложенную в несколько раз или свернутую в спираль. В декоративных целях трубка может быть спрятана во внешней колбе белого цвета, по форме напоминающей обычную лампу накаливания. В цоколь встроен миниатюрный регулирующий блок. Появление компактных люминесцентных ламп со стандартным цоколем серии Е по приемлемым ценам позволяет вывести из эксплуатации затратные лампы накаливания.

Долгое время считалось, что применение люминесцентных ламп отрицательно влияет на зрение человека. Действительно, при использовании дроссельных пускорегулирующих устройств проявлялся стробоскопический эффект (мигание) с частотой 50 герц. Для его устранения применяли специальные парные схемы включения ламп в противофазе. Появление электронных устройств позволило полностью избавиться от эффекта.

К неоспоримым преимуществам люминесцентных ламп относится низкое потребление электрической энергии и продолжительный срок службы. Традиционно считается, что они потребляют электроэнергии в пять раз меньше, чем лампы накаливания, одинаково освещая помещение.

На деле, ввиду того, что глаз человека по-разному воспринимает излучение разного цвета, соотношение зависит от цветовой температуры лампы и ее конструкции. Лампы накаливания излучают так называемый тёпло-белый свет с цветовой температурой около 2700 градусов Кельвина. Цветовая температура люминесцентных ламп может быть разной, обычно от 2700К до 5000К. Субъективно высокая температура воспринимается как более «холодный» и яркий свет.

Сейчас применение люминесцентных ламп, и прежде всего их основательно модернизированного типа - компактных люминесцентных ламп - является наилучшим решением задач освещения.

Светотехника XXI века связывает свои надежды с использованием в целях освещения светодиодов и оптоволокна. Достоинства светодиодов состоят в их малых размерах, большом сроке службы и мощной силе света при маленьком требуемом напряжении питания. Пока еще рано говорить о массовом внедрении этих источников света, но без сомнения, - это один из самых перспективных путей развития светотехники. Кстати, и здесь имена российских ученых, в частности, нобелевского лауреата Жореса Алферова, тоже стоят в первом ряду.

10000 до н.э . Появление первых факелов

2500 до н.э. Серийное производство глиняных ламп с маслом

500 до н.э. Первые свечи в Греции и древнем Риме

1780 год. Создание водородных ламп с электрическим зажиганием

1802 год. Опыты В.В. Петрова со свечением тлеющего разряда

1811 год. Появление первых газовых ламп

1816 год. Вхождение в обиход первых стеариновых свечей

1830 год. Появление парафиновых свечей

1840 год. Опыты Грове с подогревом нити накала электрическим током

1844 год. Американцы делают попытку создать лампу с угольной нитью

1845 год. Получение английским ученым Кингом патента "Применение накаленных металлических и угольных проводников для освещения"

1854 год. Генрих Гобель создает в Америке первую лампу с угольной нитью и освещает ею витрину своего магазина 1860 год. Появление в Англии первых ртутных разрядных трубок

1873 год. Освещение лампочками Лодыгина Одесской улицы Санкт-Петербурга

1874 год. Устройство П.Н. Яблочковым первой в мире установки на паровозе электрического прожектора для освещения железнодорожного пути

1880 год. Томас Эдисон получает патент на лампу с угольной нитью

1901 год. Купер Хьюит изобретает ртутную лампу низкого давления

1905 год. Начало использования ламп с вольфрамовой спиралью

1906 год. Изобретение ртутной дуговой лампы высокого давления

1910 год. Открытие галогенного цикла

1931 год. Пирани создает натриевую лампу низкого давления

1946 год. Изобретение Шульцем ксеноновой лампы

1946 год. Разработка и появление в России ртутной лампы высокого давления с люминофором

1958 год. Создание первых галогенных ламп накаливания

1961 год. Создание первых натриевых ламп высокого давления

1983 год. Рождение компактных люминесцентных ламп

История развития электрического освещения

Похожие рефераты:

Энергетика - наука о закономерностях процессов прямо или косвенно связанных с получением, преобразованием, передачей, распределением и использованием различных видов энергии. История открытия электричества. Гальванопластика, освещение и электротермия.

Типы источников излучения, принципы их классификации. Источники излучения симметричные и несимметричные, газоразрядные, тепловые, с различным спектральным распределением энергии, на основе явления люминесценции. Оптические квантовые генераторы (лазеры).

Электризация тел. Строение атома. Легенда об открытии электризации. Опыты Абрама Иоффе и американского ученого Роберта Милликена. Электрометр Рихмана. Законы электрического тока. Опыты Гальвани. Электрическая батарея и гальванический элемент Вольта.

Функциональное назначение и виды искусственного освещения. Типы ламп накаливания, их конструкция, основные преимущества и недостатки. Газоразрядные лампы: натриевая, люминесцентная, ртутная лампа, традиционные области их применения и принцип работы.

Изучение наиболее простых методов экономии электроэнергии. Преимущества и принцип работы люминесцентных ламп, проблема их утилизации. Различие между лампами накаливания и люминесцентными. Оценка эффективности практического применения данных ламп.

Задачей расчета является определение потребной мощности электрической осветительной установки для создания в производственном помещении заданной освещенности. Проектирование и расчет различных систем искусственного освещения. Метод светового потока.

Классификация и основные параметры электрических источников света. Лампы накаливания. Люминесцентные лампы низкого и высокого давления. Схемы питания люминесцентных ламп. Основные светотехнические величины. Техника безопасности.

Свет как один из важнейших параметров микроклимата. Принципы выбора схемы электроснабжения и напряжения осветительной установки. Особенности проверки проходимости ламп по световому потоку. Методы оценки экономической эффективности осветительной установки.

Существует еще одна форма самостоятельного разряда в газах – так называемый тлеющий разряд. Для получения этого типа разряда удобно использовать стеклянную трубку длиной около полуметра, содержащую два металлических электрода (рис.1).

ы являются непременным элементом любых электронных схем, от простых до самых сложных. Трудно себе представить какую бы то ни было электронную схему, в которой не используются конденсаторы. За два с половиной века своего существования они весьма значительно изменили свой облик и сегодня отвечают все...

Значение освещения в промышленности, устройство осветительного прибора. Определение расчетной высоты осветительной установки, общего количества светильников на подстанции, условной освещенности в контрольной точке. Расчет светового потока источника.

Источники тепла и энергий химической природы, их неэффективность. Изобретение восковой свечи и развитие электрических источников света. Создание первой дуговой лампы. Разновидности ламп накаливания и их широкое применение, характеристика светодиодов.

История возникновения и устройство ламп накаливания и люминесцентной: принцип действия, устройство, условные обозначения и разновидности. Определение срока службы лампы и причин выхода ее из строя. Сравнение электронного и электромагнитного балласта.

Методика расчета освещенности применительно к производственным помещениям. Определение расчетной высоты светильника над рабочей поверхностью, количество светильников по длине помещения и порядок выбора их расположения, мощности осветительной установки.

История искусственного освещения началась, когда человек стал использовать огонь. Костер, факел и лучина стали первыми искусственными источниками света. Затем появились масляные лампы и свечи. В начале XIX века научились выделять газ и очищенные нефтепродукты.

Позднее в качестве горючего вещества стали использовать керосин, и, наконец, светильный газ, который получали искусственным путем. Световая отдача таких источников была очень мала из-за низкой температуры пламени.

Пришло время, и появились люди, которые совершили настоящие открытия в области искусственного освещения. 06 октября 1847 года в имении Стеньшино Тамбовской губернии в семье обедневших дворян Лодыгиных родился первенец Александр. По иронии судьбы в сентябре того же года в соседней Саратовской губернии родился Павел Яблочков — будущий конкурент и помощник Александра Лодыгина на ниве электроосвещения мира. И в тот же год 11 февраля в далеком заокеанском штате Огайо появился на свет будущий король изобретателей — Томас Альва Эдисон.

Все эти люди примерно в одно и тоже время, каждый своим путем, придут к открытию своего способа электроосвещения. Лодыгин — в 1872 году, Яблочков — в 1875г, а Эдисон — в 1879г.

Однако, Лодыгин отнюдь не был первым, кто задумался над идеей электрического освещения . Его опередил соотечественник — ученый Василий Петров. В 1802 году, проделав опыт с батареей гальванических элементов, он впервые в мире получил электрическую дугу — искусственный электрический свет .

Открытие Петрова дало толчок к созданию принципиально новых электрических дуговых ламп. Два электрода сближались, вспыхивала дуга, яркий свет озарял все вокруг. Но угольные электроды постепенно сгорали, расстояние между ними увеличивалось, и дуга гасла.

Чтобы продлить время свечения, бельгийский изобретатель Жобар предложил раскалять током угольную палочку, находящуюся в безвоздушном пространстве. Параллельно над лампой накаливания в 40ые-50ые годы XIX столетия работали английские, американские и французские ученые. Все они получили патенты на свои изобретения.

А в России, чуть раньше Лодыгина — в 60-х годах XIX века, военный изобретатель капитан Сергеев построил прожектор с платиновой нитью накаливания и водяным охлаждением.

Но, все-таки, эти изобретения имели существенные недостатки, которые не позволяли достичь длительного и надежного освещения. Дуга из двух угольных электродов светила слишком ярко и слишком коротко. Лампы же накаливания с одним угольным стержнем в стеклянной колбе горели тускло и так же быстро гасли. А самое главное: при обоих способах каждая лампочке требовалось по отдельной динамомашине.

Лодыгин же придумал выкачать из стеклянной колбы воздух и поместить в вакуум стержень накаливания. Сначала этот стержень был угольный, а затем — изготовлен из тугоплавких металлов. Именно так в 1872 году появилась вакуумная лампа накаливания.

В истории электрического освещения произошло множество важных событий и изобретений. В 1875 году Павел Яблочков поместил угольные электроды рядом и разделил слоем изолирующего вещества — каолина, испарявшегося по мере сгорания углей. Срок работы такой лампы значительно увеличился, она получила название «свечи Яблочкова». Уже через год в 1876 году «свечи Яблочкова» появлись в продаже и начали расходится в громадном количестве.

Однако лампа Яблочкова имела значительные неудобства: недолговечность и понижение светящейся точки по мере горения. Но все же она стала первой, позволившей широко применить электрическое освещение на улицах, площадях, в театрах и магазинах. Тогда еще трудно было предположить, что через некоторое время лампы накаливания, основанные на изобретениях Лодыгина, все же вытеснят дуговые лампы Яблочкова.

Томас Эдисон начал работать над лампой с угольной нитью накаливания, помещенной в стеклянный шар, из которого выкачан воздух, в 1878 году. Мысль эта была не новой, новыми были материалы. Первые нити накаливания представляли собой обыкновенные швейные нитки, покрытые углем. Они могли находится в раскаленном виде в течение 40 часов.

Эдисон перепробовал все вещества, содержащие углероды: продукты питания, смолы, всего — шесть тысяч разновидностей растительного волокна. Лучший результат показал бамбук.

В 1879 году Эдисон получил свой первый патент в США и Англии на изобретение номер 223898 — лампу с угольной нитью. Американец быстро понял, что это очень большие деньги. Он развернул массовое производство, строил заводы не только на родине, но и в Германии, Франции, Италии. Он делал то, о чем мечтал Лодыгин.

Практически одновременно с Эдисоном заявки на свои лампы подал английский изобретатель Джозеф Уилсон Суон. Суон начал работать над лампой накаливания еще в 1850 году, лишь через 10 лет получил патент. Однако, трудности в создании вакуума привели к тому, что лампочка Суона работала недолго и неэффективно.

Пятнадцатью годами позже Суон вернулся к работе над лампой, получил новый патент в 1878 году и через год публично продемонстрировал работающую лампочку в Ньюкасле. В том же году началась установка электрического освещения в домах Англии.

За Суоном последовал Вернер Сименс и другие, начались перекрестные судебные тяжбы. На одном из процессов между Эдисоном и Суоном суд отказал в патентах обоим на основании приоритета Александра Лодыгина, который в суде не участвовал. Эдисона обвиняют в плагиате, а он продолжает совершенствовать лампу, внедрять ее в широкий обиход и зарабатывать на ее производстве огромные деньги.

История развития освещения продолжалась. В XX веке изобретатели продолжали совершенствовать электрическую лампу. В 1911 году была изобретена вакуумлампа с металлической тянутой нитью. Два года спустя — лампа, заполненная аргоно-азотной смесью, а затем — лампа, имеющая спиральную нить.

В 1934 году появились лампы с биспиральной нитью, еще через два года — лампы, заполненные криптоно-ксеноно-азотной смесью. Неоновые, гелиевые, галогеновые, люминисцентные, ртутные, натриевые — новые лампы появляются и исчезают, уступая место более совершенным. За полтора века лампы изменились до неузнаваемости, сроки их службы в тысячи раз превышают длительность горения первых лампочек, а электрическая лампа накаливания светит до сих пор.

Первобытные люди, как и животные, боялись огня. Но процесс эволюции привел к тому, что они поняли: греться у костра хорошо и запеченное на нем мясо вкуснее. Огонь костра дает свет, который, получается от сжигания топлива (дерева).

Постепенно люди изобрели передвижной костер – факел. У нас на Руси стали пользоваться лучиной. Факелом еще и обогревались от холода. Получается, что первая угольная лампочка – это лучина.

Прогресс продолжался, и лучины заменили на масляные лампы. В этих изобретениях огонь получали путем горения масла. В емкости вставляли фитиль, для транспортировки масла наружу, и поджигали его сверху. Египтяне для освещения использовали глиняные сосуды с оливковым маслом. Жители Каспийского моря для этих целей использовали нефть. На Руси в девятом-десятом веке в городах Киеве и Новгороде делали чаши из глины, куда наливали масло растительного или животного происхождения и помещали фитиль. В это же время изобрели восковую свечу.

Далее, свечки и восковые лампочки совершенствовали. Для установки свечей придумывали различные изделия: канделябры, люстры.

В конце восемнадцатого века изобрели водородные лампы с электрическим розжигом. Но они взрывались и быстро ушли в небытие.

В начале девятнадцатого века, когда керосин научились отделять из нефти, изобрели керосиновые лампы. Ученый Лукашевич И. придумал к этому изделию закругленный фитиль. В это же время научились делать парафиновые свечи.

В 1885 году Ауэр фон Вельсбах стал использовать для получения освещения калильную сетку. Она представляла собой тканевый мешочек, пропитанный в органических солях. Ткань сгорала, и оставался фитиль, подающий яркое пламя. Эти изделия называли колпачками ауэра.

Электрический генератор для получения тока изобрел в начале восемнадцатого века М. Фарадей. Позднее он был усовершенствован.

Саму же лампочку в России изобретали несколько ученых: П.Н. Яблочков, А.Н. Ладыгин и Т. Эдисон. У нас в стране электрический свет стали массово использовать после Октябрьской революции. Ленин предсказал, что она войдет в каждый дом.

В настоящее время мы уже не представляем своей жизни без электричества. Но, хотя при перебоях со светом, по-прежнему, используем свечки и керосиновые лампы.

Сейчас уже существуют люминесцентные и галогеновые лампы, светодиодные светильники. Эволюции света продолжается и дальше. Сейчас ведутся исследования органических светодиодных ламп. В их состав входят органические химические вещества, которые при включении светятся разным цветом: зеленым, красным.

Несколько интересных сочинений

- Сравнительный анализ стихотворений Пророк Пушкина и Лермонтова

В русской литературе, имели место существования, величайшие мастера пера и строки. К таким, несомненно, относятся А.С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов. Эти поэты, не только прожили, хотя и короткую, но достойную жизнь

- Сочинение описание по скульптуре Чайкова - Футболисты

Я смотрю на эту скульптуру… и просто глазам не верю. Так здорово! Она похожа на водоворот.