Какой ток используется на железной дороге. Провода контактной сети

Электрификация железных дорог России (СССР) ведет отсчет с 1926 г., с открытия движения пригородных электропоездов на участке Баку-Сабунчи-Сураханы протяженностью 19 км. В России первый электрифицированный участок Москва-Мытищи протяженностью 17,7 км введен в эксплуатацию в 1929 г.

Устройства электроснабжения железных дорог должны обеспечивать: бесперебойное движение поездов (при требуемых размерах движения); надежное электропитание различных устройств железнодорожного транспорта; электроснабжение всех потребителей железнодорожного транспорта.

Подвижной состав электрифицированных железных дорог и система электроснабжения составляют единую электрическую цепь. В систему электроснабжения электрифицированных дорог входят устройства, составляющие ее внешнюю и тяговую части.

Система тягового электроснабжения состоит из тяговых подстанций и электротяговой сети, устройство которых определяется применяемой системой электрической тяги.

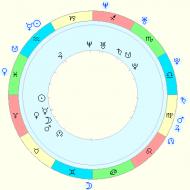

Системы тока и напряжения контактной сети

Железные дороги могут быть электрифицированы по системе постоянного или переменного тока. Однако в обоих случаях на электроподвижном составе используются тяговые двигатели постоянного тока. Система тяги на трехфазном переменном токе не получила распространения из-за того, что приводит к ограничению напряжения в сети и скоростей движения из-за особенностей конструкции контактной подвески. Как правило, применяют систему питания электроподвижного состава однофазным переменным током, который непосредственно на локомотивах преобразуют в постоянный ток.

Тяговые подстанции на электрифицированных дорогах постоянного тока выполняют две основные функции: понижают напряжение подводимого трехфазного тока и преобразуют его в постоянный ток. От тяговых подстанций электроэнергию по питающим линиям подают в контактную сеть.

Тяговые подстанции подразделяются на подстанции постоянного и переменного тока. Подстанции постоянного тока размещают на расстоянии 15- 20 км одна от другой, а переменного - на расстоянии 40-50 км, располагая их обычно в районе железнодорожной станции.

Электровоз постоянного тока2ЭС10 «Гранит» с трёхфазными асинхронными тяговыми двигателями.

Промышленный электровоз постоянного тока ЕЛ2 (1,5 кВ), два верхних токоприёмника и четыре боковых.

Электровозы разных систем тока на станции стыкования: слева электровоз постоянного тока ВЛ8 М, справа электровоз переменного тока ВЛ80 Т

Двухсистемный электровозВЛ82 м

Тяговая сеть

Тяговая сеть состоит из контактной и рельсовой сетей, питающих и отсасывающих линий. Контактная сеть. На магистральных железных дорогах электроэнергию к токоприемникам электровозов и электропоездов подводят по воздушной контактной сети.

Контактная сеть представляет собой совокупность проводов, конструкций и оборудования, обеспечивающих передачу электрической энергии от тяговых подстанций к токоприемникам электроподвижного состава.

Высота подвески контактного провода над уровнем верха головки рельса должна быть на перегонах и железнодорожных станциях железнодорожного транспорта не ниже 5750 мм, а на железнодорожных переездах - не ниже 6000 мм.

Расстояние от оси крайнего железнодорожного пути до внутреннего края опор контактной сети на перегонах и железнодорожных станциях должно быть не менее 3100 мм.

Опоры в выемках должны устанавливаться вне пределов кюветов.

В особо сильно снегозаносимых выемках (кроме скальных) и на выходах из них (на длине 100 м) расстояние от оси крайнего железнодорожного пути до внутреннего края опор контактной сети должно быть не менее 5700 мм.

Перечень таких мест определяется, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.

На существующих линиях до их реконструкции, а также в особо трудных условиях на вновь электрифицируемых линиях расстояние от оси железнодорожного пути до внутреннего края опор контактной сети допускается на железнодорожных станциях не менее 2450 мм, а на перегонах - не менее 2750 мм.

Все указанные размеры устанавливаются для прямых участков пути. На кривых участках эти расстояния должны увеличиваться в соответствии с габаритным уширением, установленным для опор контактной сети.

Все указанные размеры установлены для прямых участков пути. На кривых участках эти расстояния должны увеличиваться в соответствии с габаритным уширением, установленным для опор контактной сети.

Контактную сеть выполняют в виде воздушных подвесок. При движении локомотива токоприемник не должен отрываться от контактного провода, иначе нарушается токосъем и возможен пережог провода. Надежная работа контактной сети в значительной мере зависит от стрел провеса провода и нажатия токоприемника на провод.

Виды контактных подвесок. На железных дорогах применяют в основном цепные контактные подвески: одинарные, двойные и одинарные с рессорными тросами.

Рис. Цепные контактные подвески - одинарная (а ), двойная (б ) и одинарная с рессорными тросами (в ): 1 - контактный провод; 2 - струна; 3 - несущий трос; 4 - вспомогательный провод; 5 - рессорный трос

Рис. Цепная подвеска: 1 - опора; 2 - тяга; 3 - консоль; 4 - изолятор; 5 - несущий трос; 6 - контактный провод; 7 - струны; 8 - фиксатор; 9 - изолятор

По способу натяжения проводов различают некомпенсированные, полукомпенсированные и компенсированные цепные подвески. Для возможности регулирования натяжения проводов контактную сеть делят на механически не зависимые друг от друга участки. На концах этих участков, называемых анкерными, провода закрепляют (анкеруют) к опорным устройствам. Для уменьшения стрел провеса при сезонном изменении температуры оба конца контактного провода (иногда и несущего троса) оттягивают к анкерным опорам и через систему блоков и изоляторов к ним подвешивают грузовые компенсаторы

В некомпенсированной цепной подвеске провода жестко закрепляют по концам на анкерных опорах. Натяжение в них и стрела провеса меняются в зависимости от температуры, ветровой нагрузки и гололеда.

В полукомпенсированной цепной подвеске с помощью грузов компенсаторов 5 автоматически поддерживается натяжение контактного провода при изменении метеорологических условий, а несущий трос закреплен на опорах 1 (рис. 2, а). При такой подвеске расстояние между опорами обычно равно 60-70 м. Применение рессорного подвешивания контактного провода к несущему тросу у опор при полукомпенсированной подвеске (рис. 1, в) позволяет обеспечить надежный токосъем для скоростей движения до 120 км/ч. На схеме рис. 2, б: 2 - оттяжка; 3 - несущий трос; 4 - ограничитель колебаний грузов; 6 - неподвижный ролик; 7 -подвижные ролики; 8 - изоляторы.

При компенсированной цепной подвеске (см. рис. 2, б) в контактном проводе 9 и несущем тросе автоматически поддерживается практически постоянное натяжение. Компенсированная подвеска обеспечивает нормальный токосъем при скоростях движения до 160 км/ч и выше.

Устройства секционирования контактной сети. В местах примыкания перегонов к станции и в отдельных случаях на перегонах применяют изолирующие сопряжения анкерных участков, которые обеспечивают так называемое продольное секционирование контактной сети.

Ф1-Ф6 – фидерные разъединители.

Н1, Н2 – разъединители нейтральных вставок.

П1, П2 – поперечные разъединители.

В, Г – продольные разъединители.

При питании отдельных участков от разных фаз переменного тока применяют сопряжение анкерных участков с нейтральной вставкой . Конструктивно оно состоит из двух воздушных промежутков, расположенных последовательно. Нейтральную вставку проектируют так, чтобы при любых сочетаниях поднятых токоприемников электровозов и электропоездов исключалась возможность одновременного замыкания обоих воздушных промежутков, т.е. соединения различных секций контактной сети.

Для разделения контактной сети станций на электрически независимые участки применяют секционные изоляторы. Электрическое соединение или разъединение отдельных секций контактной подвески осуществляют продольными секционными разъединителями.

Стыкование участков переменного и постоянного тока . Стыкование таких участков осуществляют на наших железных дорогах одним из двух способов. Первый способ - это секционирование контактной сети станции стыкования с переключением отдельных секций на питание от фидеров постоянного или переменного тока, второй - применение электроподвижного состава двойного питания, т.е. на электровозе происходит переключение с постоянного тока на переменный и наоборот.

Контактная сеть станций стыкования имеет группы изолированных секций: постоянного тока, переменного тока и переключаемые. В переключаемые секции подается электроэнергия через так называемые пункты группировки. Контактную сеть с одного рода тока на другой переключают специальными переключателями с моторными приводами, устанавливаемыми на пунктах группировки. К каждому пункту подведены две питающие линии переменного тока и две - постоянного от тяговой подстанции постоянно-переменного тока.

На железных дорогах России используют две системы электроснабжения: постоянного и однофазного переменного тока. Тяга на трехфазном переменном токе не получила распространения, поскольку технически сложно изолировать близко расположенные провода двух фаз контактной сети (третья фаза - рельсы).

Электрический подвижной состав обеспечивают тяговыми двигателями постоянного тока, так как предлагаемые модели двигателей переменного тока не отвечают предъявляемым требованиям по мощности и надежности. Поэтому железнодорожные линии снабжают системой однофазного переменного тока, а на локомотивах устанавливают специальное оборудование, преобразующее переменный ток в постоянный.

Правилами технической эксплуатации регламентированы номинальные уровни напряжения на токоприемниках электрического подвижного состава: 3 кВ - при постоянном токе и 25 кВ - при переменном. При этом определены допустимые с точки зрения обеспечения стабильности движения колебания напряжения: при постоянном токе - 2,7...4 кВ, при переменном - 21 ...29 кВ. На отдельных участках железных дорог допускается уровень напряжения не менее 2,4 кВ при постоянном токе и 19 кВ - при переменном.

Основными параметрами, характеризующими систему электроснабжения электрифицированных железных дорог, являются мощность тяговых подстанций, расстояние между ними и площадь сечения контактной подвески.

На железных дорогах, электрифицированных на постоянном токе, тяговые подстанции выполняют две функции: понижают напряжение подводимого трехфазного тока и преобразуют его в постоянный. Все оборудование, подающее переменный ток, размещается на открытых площадках, а выпрямители и вспомогательные агрегаты - в закрытых помещениях. От тяговых подстанций электроэнергия поступает в контактную сеть по питающей линии - фидеру.

Основными недостатками системы электроснабжения постоянного тока являются его полярность, относительно низкое напряжение и отсутствие возможности обеспечить полную электроизоляцию верхнего строения пути от нижнего. Рельсы, служащие проводниками тока разной полярности, и земляное полотно представляют собой систему, в которой возможна электрохимическая реакция, приводящая к коррозии металла. В результате снижается срок службы рельсов и искусственных сооружений. Для предотвращения этого применяют соответствующие защитные устройства (анодные заземлители, катодные станции и др.).

Из-за относительно низкого напряжения (U= 3 кВ) в системе постоянного тока по контактной сети к электрическому подвижному составу подводится мощность при большой силе тягового тока. Для этого тяговые подстанции размещают недалеко друг от друга (10... 20 км) и увеличивают площадь сечения проводов контактной подвески.

При переменном токе повышается эффективность использования электрической тяги, поскольку по контактной сети передается требуемая мощность при меньшей силе тока по сравнению с системой постоянного тока. Тяговые подстанции в этом случае располагаются на расстоянии 40... 60 км друг от друга. Их задачей является только понижение напряжения со ПО...220 до 25 кВ, поэтому их техническое оснащение проще и дешевле, чем у тяговых подстанций постоянного тока. Кроме того, в системе однофазного переменного тока площадь сечения проводов контактной сети примерно в два раза меньше. Для размещения оборудования на тяговых подстанциях при переменном токе используют открытые площадки. Однако конструкция локомотивов и электропоездов при переменном токе сложнее, а их стоимость выше.

В результате воздействия электромагнитного поля переменного тока на металлические конструкции и коммуникации, расположенные вдоль железнодорожных путей, в них появляется опасное для людей напряжение, а в линиях связи и автоматики возникают помехи. Поэтому применяют особые меры защиты сооружений. Затраты на такие защитные меры, как улучшение электрической изоляции между рельсами и землей, замена воздушных линий кабельными или радиорелейными, составляют 20...25 % общей стоимости работ по электрификации.

Стыкование контактных сетей линий, электрифицированных на постоянном и переменном токе, осуществляют на специальных железнодорожных станциях. В ряде случаев, когда создание таких станций представляется нецелесообразным, применяют электровозы двойного питания, работающие как на постоянном, так и на переменном токе.

Конец работы -

Эта тема принадлежит разделу:

ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ... СТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ГАБАРИТЫ Для безопасного движения...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

| Твитнуть |

Все темы данного раздела:

СТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Железнодорожный транспорт представляет собой сложное многоотраслевое хозяйство, в состав которого входят железные дороги, предприятия, административно-хозяйственные, культурно-бытовые и мед

Трасса, план и продольный профиль пути

Трасса железнодорожной линии характеризует положение в пространстве продольной оси пути на уровне бровок земляного полотна. Проекция трассы на горизонтальную плоскость называется планом, а развертк

Значение пути в работе железных дорог, его основные элементы

Железнодорожный путь - это комплекс инженерных сооружений, предназначенный для пропуска по нему поездов с установленной скоростью. От состояния пути зависят непрерывность и безопасность движения по

Земляное полотно и его поперечные профили. Водоотводные устройства

Земляное полотно представляет собой комплекс грунтовых сооружений, получаемых в результате обработки поверхности земли и предназначенных для укладки верхнего строения пути, обеспечения устойчивости

Искусственные сооружения, их виды и назначение

Искусственные сооружения обеспечивают возможность пересечения железной дорогой водных преград, других железнодорожных линий, автодорог, глубоких ущелий, горных хребтов, застроенных городских террит

Балластный слой

Основным назначением балластного слоя является восприятие давления от шпал и равномерное распределение его по основной площадке земляного полотна; обеспечение устойчивости шпал, находящихся под воз

Рельсовые скрепления. Противоугоны

Рельсовый путь представляет собой две непрерывные рельсовые нити, расположенные на определенном расстоянии одна от другой благодаря креплению рельсов к шпалам и отдельных рельсовых звеньев друг к д

Бесстыковой путь

В настоящее время на железных дорогах широкое распространение получил наиболее совершенный бесстыковой путь. Благодаря устранению стыков ослабляется динамическое воздействие на путь, существенно ум

УСТРОЙСТВО РЕЛЬСОВОЙ КОЛЕИ. СТРЕЛОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Устройство рельсовой колеи тесно связано с конструкцией и размерами колесных пар подвижного состава. Колесная пара включает в себя стальную ось, на которую наглухо насажены колеса, имеющие для пред

Особенности устройства пути в кривых участках

В кривых участках устройство пути имеет ряд особенностей, основными из которых являются возвышение наружного рельса над внутренним, наличие переходных кривых, уширение колеи при малых радиусах, при

Стрелочные переводы

Переход подвижного состава с одного пути на другой обеспечивают устройства по соединению и пересечению путей, относящиеся к их верхнему строению. Соединение путей друг с другом осуществляют стрелоч

Защита пути от снега, песчаных заносов и паводков

Бесперебойная работа железнодорожного транспорта в зимних условиях в значительной степени зависит от надежной защиты путей от снега, а также своевременной очистки их от снега во время снегопадов и

СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Железнодорожный транспорт потребляет около 7 % энергии, производимой электростанциями России. В основном она расходуется на обеспечение тяги поездов и питания нетяговых потребителей, к которым отно

ТЯГОВАЯ СЕТЬ

Тяговая сеть состоит из контактной (питающей) и рельсовой (отсасывающей) сетей. Рельсовая сеть представляет собой рельсы, и

Сравнение различных видов тяги

Движение поездов на железнодорожном транспорте осуществляется с помощью тягового подвижного состава. К нему относятся локомотивы и моторвагонный подвижной состав. До середины 1950-х гг. основны

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

К электрическому подвижному составу относятся электровозы и электропоезда. В зависимости от рода применяемого тока различают электроподвижной состав постоянного и переменного тока, а также двойного

АВТОНОМНЫЙ ТЯГОВЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

К автономному тяговому подвижному составу относятся тепловозы, дизель-поезда, автомотрисы, мотовозы и газотурбовозы. По назначению тепловозы подразделяют на грузовые, пассажирские и маневровые.

Обслуживание локомотивов и организация их работы

Электровозы и тепловозы обслуживают локомотивные бригады в составе машиниста и его помощника. Мотор-вагонные поезда, поездные и маневровые электровозы и тепловозы могут обслуживаться и одним машини

Восстановительные и пожарные поезда

На ряде станций находятся в постоянной готовности разнообразные восстановительные средства, применяемые при ликвидации последствий крушений и аварий на участках дорог и размещаемые в большинстве сл

Технико-экономические показатели вагонов

Основными показателями, необходимыми для технико-экономической оценки конструкции и эксплуатационных особенностей вагонов, являются число осей, грузоподъемность, тара, коэффициент тары, удельный об

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВАГОНОВ

Любые вагоны независимо от их назначения и конструкции имеют следующие общие элементы:

ходовую часть, воспринимающую нагрузку от вагона и обеспечивающую его безопасное и плавное движ

Виды ремонта вагонов. Сооружения и устройства вагонного хозяйства

Основное назначение вагонного хозяйства - обеспечение перевозок пассажиров и грузов исправными вагонами, удовлетворяющими требованиям безопасности движения, при наличии необходимых удобств для пасс

Понятие о комплексе устройств автоматики, телемеханики и сигнализации

Устройства автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте, или, как их еще называют, средства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), предназначены для автоматизации процессов, свя

Автоматическая блокировка

Автоблокировка (АБ) является основной системой регулирования движения поездов на одно- и двухпутных линиях магистральных Железных дорог. При использовании автоблокировки межстанционный перегон разд

Автоматическая локомотивная сигнализация

Автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС) предназначена для повышения безопасности движения поездов и улучшения условий труда локомотивных бригад. При плохой видимости (дождь, туман, снегопад)

Устройства диспетчерского контроля за движением поездов

Устройства диспетчерского контроля за движением поездов (ДК) применяют на участках, оборудованных АБ, для передачи информации поездному диспетчеру об установленном направлении движения (на участках

Автоматическая переездная сигнализация

На пересечении железной дороги в одном уровне с автомобильными дорогами устраивают переезды. Они могут быть регулируемыми, т.е. оборудованными устройствами переездной сигнализации, и нерегулируемым

Полуавтоматическая блокировка

Полуавтоматическая блокировка (ПАБ) применяется для интервального регулирования движения поездов на малодеятельных участках железных дорог. Полуавтоматической она называется потому, что часть опера

Станционные пути и их назначение

Железнодорожные пути на раздельных пунктах подразделяются на станционные и пути специального назначения. К станционным относятся пути в границах станций: главные, приемоотправочные, сортировочн

Продольный профиль и план путей на станциях

Участок продольного профиля, на котором размещается станция, разъезд или обгонный пункт, называется станционной площадкой. В соответствии с ПТЭ станции, разъезды и обгонные пункты, как правило, дол

Маневровая работа на станциях

Маневровой называется работа, связанная с передвижением вагонов с локомотивами, а также одиночных локомотивов по путям станции для расформирования и формирования составов, обработки поездов и вагон

Разъезды, обгонные пункты и промежуточные станции

На разъездах обычно бывает один главный и один-два приемо-отправочных пути для скрещения и обгона поездов, пассажирское здание, совмещенное с помещением дежурного по станции, платформы для посадки

Участковые станции

Для организации обслуживания поездов и работы локомотивных бригад, технического осмотра, экипировки и ремонта подвижного состава, расформирования и формирования сборных и участковых поездов железно

Сортировочные станции

Сортировочными являются станции, предназначенные для массового расформирования и формирования грузовых поездов. Здесь перерабатывают транзитные и местные вагонопотоки со сходящихся направлений и фо

Пассажирские станции

Пассажирские станции сооружают в крупных городах, промышленных центрах и курортных районах. На этих станциях осуществляют обслуживание пассажиров (продажа проездных билетов, посадка и высадка пасса

Грузовые станции

Грузовые станции предназначены для массовой погрузки и выгрузки грузов. Эти станции расположены в крупных промышленных и населенных пунктах, а также портах и в зависимости от назначения подразделя

Межгосударственные приграничные передаточные станции

С распадом СССР на границах со странами СНГ и Балтии возникла необходимость в строительстве новых межгосударственных приграничных станций. Эти станции предназначены для приема, обработки и отправл

Железнодорожные узлы

Железнодорожным узлом называется пункт примыкания не менее трех железнодорожных линий, в котором имеются специализированные станции и другие раздельные пункты, связанные соединительными путями, обе

Организация грузовой и коммерческой работы

Грузовая работа выполняется в местах общего и необщего пользования. К местам общего пользования относятся крытые и открытые склады, а также участки, специально выделенные на территории железно

Основы организации пассажирских перевозок

Основная задача организации пассажирских перевозок состоит в удовлетворении потребностей населения в передвижении наряду с обеспечением безопасности и высококачественного обслуживания пассажиров на

Значение графика и требования, предъявляемые к нему

На железнодорожном транспорте движение поездов осуществляется но графику - основному нормативно-технологическому документу, регламентирующему работу всех подразделений по организации движения поезд

Элементы графика

Для составления графика должны быть известны его основные элементы:

время хода поездов различных категорий по перегонам; продолжительность стоянки поездов на станциях для вы

Понятие о пропускной и провозной способности железных дорог

Пропускной способностью железнодорожной линии называется наибольшее число поездов или пар поездов установленной массы, которое может быть пропущено в единицу времени (сутки,

Система управления движением поездов

Система управления движением поездов включает в себя техническое нормирование и оперативное планирование эксплуатационной работы, регулирование перевозок и перевозочных средств, оперативное руковод

Основные показатели эксплуатационной работы

Контроль за ходом выполнения планов перевозок, анализ использования технических средств, планирование, учет и оценка работы невозможны без системы количественных и качественных показателей, определ

На железных дорогах России используют две системы электроснабжения: постоянного и однофазного переменного тока. Тяга на трехфазном переменном токе не получила распространения, поскольку технически сложно изолировать близко расположенные провода двух фаз контактной сети (третья фаза - рельсы).

Электрический подвижной состав обеспечивают тяговыми двигателями постоянного тока, так как предлагаемые модели двигателей переменного тока не отвечают предъявляемым требованиям по мощности и надежности. Поэтому железнодорожные линии снабжают системой однофазного переменного тока, а на локомотивах устанавливают специальное оборудование, преобразующее переменный ток в постоянный.

Правилами технической эксплуатации регламентированы номинальные уровни напряжения на токоприемниках электрического подвижного состава: 3 кВ - при постоянном токе и 25 кВ - при переменном. При этом определены допустимые с точки зрения обеспечения стабильности движения колебания напряжения: при постоянном токе - 2,7...4 кВ, при переменном - 21 ...29 кВ. На отдельных участках железных дорог допускается уровень напряжения не менее 2,4 кВ при постоянном токе и 19 кВ - при переменном.

Основными параметрами, характеризующими систему электроснабжения электрифицированных железных дорог, являются мощность тяговых подстанций, расстояние между ними и площадь сечения контактной подвески.

На железных дорогах, электрифицированных на постоянном токе, тяговые подстанции выполняют две функции: понижают напряжение подводимого трехфазного тока и преобразуют его в постоянный. Все оборудование, подающее переменный ток, размещается на открытых площадках, а выпрямители и вспомогательные агрегаты - в закрытых помещениях. От тяговых подстанций электроэнергия поступает в контактную сеть по питающей линии - фидеру.

Основными недостатками системы электроснабжения постоянного тока являются его полярность, относительно низкое напряжение и отсутствие возможности обеспечить полную электроизоляцию верхнего строения пути от нижнего. Рельсы, служащие проводниками тока разной полярности, и земляное полотно представляют собой систему, в которой возможна электрохимическая реакция, приводящая к коррозии металла. В результате снижается срок службы рельсов и искусственных сооружений. Для предотвращения этого применяют соответствующие защитные устройства (анодные заземлители, катодные станции и др.).

Из-за относительно низкого напряжения (U= 3 кВ) в системе постоянного тока по контактной сети к электрическому подвижному составу подводится мощность при большой силе тягового тока. Для этого тяговые подстанции размещают недалеко друг от друга (10... 20 км) и увеличивают площадь сечения проводов контактной подвески.

При переменном токе повышается эффективность использования электрической тяги, поскольку по контактной сети передается требуемая мощность при меньшей силе тока по сравнению с системой постоянного тока. Тяговые подстанции в этом случае располагаются на расстоянии 40... 60 км друг от друга. Их задачей является только понижение напряжения со ПО...220 до 25 кВ, поэтому их техническое оснащение проще и дешевле, чем у тяговых подстанций постоянного тока. Кроме того, в системе однофазного переменного тока площадь сечения проводов контактной сети примерно в два раза меньше. Для размещения оборудования на тяговых подстанциях при переменном токе используют открытые площадки. Однако конструкция локомотивов и электропоездов при переменном токе сложнее, а их стоимость выше.

В результате воздействия электромагнитного поля переменного тока на металлические конструкции и коммуникации, расположенные вдоль железнодорожных путей, в них появляется опасное для людей напряжение, а в линиях связи и автоматики возникают помехи. Поэтому применяют особые меры защиты сооружений. Затраты на такие защитные меры, как улучшение электрической изоляции между рельсами и землей, замена воздушных линий кабельными или радиорелейными, составляют 20...25 % общей стоимости работ по электрификации.

![]()

Стыкование контактных сетей линий, электрифицированных на постоянном и переменном токе, осуществляют на специальных железнодорожных станциях. В ряде случаев, когда создание таких станций представляется нецелесообразным, применяют электровозы двойного питания, работающие как на постоянном, так и на переменном токе.

Общественный транспорт на электрической тяге появился более 130 лет назад, сегодня на фоне экологических проблем он получил максимальное распространение. Трамваи, троллейбусы, пригородные поезда и железнодорожные локомотивы комплектуются сегодня мощными электродвигателями. Электроэнергия для их питания подается с тяговых подстанций по контактной сети. Ее основой являются провода, осуществляющие контакт с токоприемником в процессе токосъема. Сегодня существуют провода контактной сети , состоящие из одного или двух проводов. Двойные провода используют для улучшения качества токосъема при силе тока более 1000А.

Особенности провода контактной сети

К проводам, используемых при создании контактных сетей, предъявляется ряд требований. Основными среди них являются:

- высокая износоустойчивость;

- прочность;

- высокое качество токосъема;

- гладка поверхность контакта;

- небольшая парусность.

Всем этим требованиям отвечает , аббревиатура которого расшифровывается как «медный фасонный». Свое название он получил из-за оригинальной формы сечения, напоминающей восьмерку. Образовалась она путем появления в медном проводе двух желобов, используемых для надежной фиксации подвесной арматуры. Получают такие провода

контактной сети

путем холодного проката медной проволоки. Там, где предъявляют особые требования к износоустойчивости провода, используют биметаллический провод. Он имеет высокопрочный стальной сердечник, покрытый медным слоем. Для снижения парусности контактной сети используют провод с овальным сечением, обеспечивающий хорошее качество токосъема.

Всем этим требованиям отвечает , аббревиатура которого расшифровывается как «медный фасонный». Свое название он получил из-за оригинальной формы сечения, напоминающей восьмерку. Образовалась она путем появления в медном проводе двух желобов, используемых для надежной фиксации подвесной арматуры. Получают такие провода

контактной сети

путем холодного проката медной проволоки. Там, где предъявляют особые требования к износоустойчивости провода, используют биметаллический провод. Он имеет высокопрочный стальной сердечник, покрытый медным слоем. Для снижения парусности контактной сети используют провод с овальным сечением, обеспечивающий хорошее качество токосъема.

Контактные провода на железной дороге

Железная дорога сегодня является основным потребителем контактного провода. Наиболее часто применяется провод с сечением в 100, 120 и 150 кв.мм, его используют на перегонах и главных путях железнодорожных станций. На линиях, электрифицированных постоянных током, применяется провод марки и . На линиях переменного тока используют биметаллические тросы, свитые из биметаллических проволок. Их преимуществом является высокая прочность, износоустойчивость, устойчивость к коррозии. Применяют контактный провод на железной дороге и с сечением в 70 кв.мм, им комплектуют пути, на которых работают маневровые локомотивы. За рубежом разнообразие провода контактных сетей железных дорог еще шире, сечение используемого провода варьируется от 65 до 194 кв.мм.

Материалом для контактного провода является электролитическая медь, в ряде стран используют бронзу. Бронзовый сплав с добавлением кадмия усиливает качество токосъема, позволяет использовать более высокие напряжения. Его износоустойчивость в два раза выше, чем у медного провода, но высокая стоимость ограничивает сферу применения такого контактного провода.

Троллейбусные контактные провода

Контактная сеть троллейбуса является наиболее сложной, ее особенностью является наличие двух проводов. Каждый контактный полюс троллейбуса имеет свою полярность, поэтому их тщательно защищают от возможного сближения. Кроме этого контактная сеть комплектуется стрелками, системами пересечения разных троллейбусных линий. Провод имеет классическую фасонную форму и производится из твердотянутой медной проволоки. На основных магистралях используется провод с сечением 85 кв.мм, для редко используемых и запасных путей применяется провод сечением в 65 кв.мм. Допускается применение биметаллического провода, имеющего стальную рабочую поверхность.

Система тока и величина напряжения в контактной сети

На сети железных дорог применяют две системы электрической тяги: на постоянном токе напряжением в тяговой сети 3 кВ и на однофазном переменном токе напряжением 25 кВ стандартной частоты 50 Гц. Причем в обоих случаях на электровозах используют тяговые двигатели только постоянного тока.

Снабжение постоянным током имеет ряд недостатков: постоянный ток очень трудно трансформировать, т.е. повышать или понижать напряжение без значительных потерь. Чем выше мощность электровоза, тем больше потери; чтобы их предотвратить, необходимо уменьшить расстояние между тяговыми подстанциями и увеличить сечение контактного провода, но это приведет к расходу меди. При напряжении 3 кВ тяговые подстанции располагаются в среднем через 20-25 км, а расход меди на один километр контактной сети достигает 10 т. Кроме того, часть тягового тока уходит в землю, образуя «блуждающие токи», что вызывает электрохимическую коррозию. Это уменьшает срок службы рельсов, железобетонных мостов, эстакад и т.п.

Снабжение переменным током лишено этих недостатков. Чтобы изменить его напряжение, достаточно иметь обычный трансформатор, следовательно, тяговые подстанции проще и дешевле. Но электровоз переменного тока создали только в 1938 г., для преобразования переменного тока в постоянный на нем применили ртутный выпрямитель.

В настоящее время созданы электровозы с полупроводниковыми выпрямителями BЛ-60 , ВЛ-80к , BЛ-80T . Применение однофазного переменного тока напряжением 25 кВ дало возможность уменьшить сечение контактного провода примерно в два раза и увеличить расстояние между подстанциями до 40-60 км.

Дальнейший рост грузонапряженности железных дорог, повышение массы поездов привели бы к повышению напряжения в контактной сети и созданию принципиально новых электровозов. Эту проблему решили путем внедрения более экономной системы электроснабжения переменного тока 2 х 25 кВ. При такой системе через каждые 8-15 км устанавливают линейные автотрансформаторы. Электроэнергия от тяговых подстанций к автотрансформаторам подводится с напряжением 50 кВ по контактной подвеске и дополнительному питающему проводу. От автотрансформаторов к электровозам электроэнергия передается с напряжением 25 кВ. В результате потери напряжения становятся меньше, а расстояние между смежными подстанциями можно увеличить до 70-80 км.

Существенным недостатком переменного тока является электромагнитное влияние на металлические сооружения вдоль путей. В результате на них наводится опасное напряжение, и в устройствах автоматики возникают серьезные помехи. Поэтому приходится применять дорогостоящие защитные сооружения.

До 1955 г. электрификация железных дорог осуществлялась на постоянном токе, а после 1955 г. - на переменном токе. Переход с постоянного на переменный ток обеспечил снижение удельного расхода цветных металлов и расходов на содержание тяговых подстанций. В конце 1970-х гг. была введена на участке Вязьма - Орша новая система электроснабжения 2x25 кВ, которая стабилизировала уровни напряжения контактной сети, значительно снизила электромагнитное влияние электрической тяги на устройства связи.